|

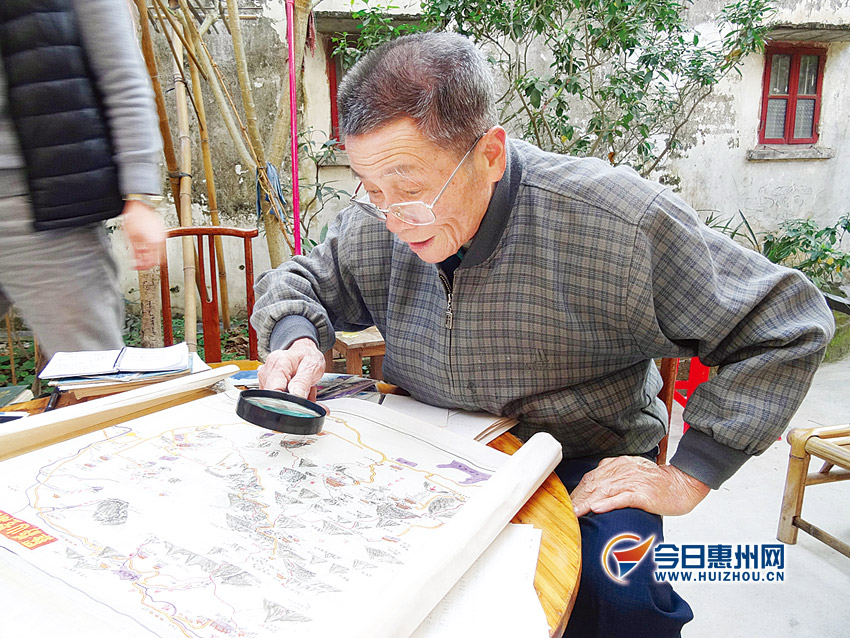

杨天锡老人手绘的《罗浮山登高导游图》十分细致,有的地方得用放大镜才看得清楚。

今年72岁的博罗县罗阳镇观背村村民杨天锡,是一个对家乡非常热爱的人。在上世纪60年代,他花了40多元买了一张博罗县地图,跟着地图去认识家乡的道路和地名。出于对罗浮山的热爱,他曾10多次登上罗浮山,手绘了一张彩色的罗浮山导游图。如今,对博罗县辖区古迹很感兴趣的他,经常自己去考察,也手绘了一张博罗县城古迹分布图。他最大的希望是,能尽自己的力量来保护古迹。

导游图景观形象地标清晰,小字需放大镜才看得清

在杨天锡家客厅的墙上,一个玻璃相框嵌着一张精致的手绘彩色地图。到他家做客的人,无不被这张地图吸引。这张地图只是《罗浮山登高导游图》中的一小部分。

杨天锡小心地保存着导游图的原图。他从屋子里取出一个长盒子,将一个卷轴取出,导游图上盖着一层透明胶膜作为保护。随着卷轴缓缓展开,一幅山石嶙峋的“图画”展现眼前。细细查看可以发现,地图的画工极其细腻,每一个景点标有小字,有些小到要用放大镜才看得清。图上的景观十分形象,瀑布、树木、云彩、古观、寺庙等跃然纸上,犹如身临其境。图上的地标十分清晰,标明了拔云寺、酥醪观、黄龙古观、华首台等主要建筑,飞云顶、文珠峰、符竹峰等主要山峰,还有佛祖寺、香积寺等寺庙遗址,以及白鹤观、延祥寺等古观及寺庙故址。一些摩崖石刻也在图上有标记,连摩崖石刻上的字也标明在图上。主要建筑及路线还用水彩填色,色泽艳丽,使得这幅导游图更为生动、直观。

杨天锡取出一大叠过塑的照片,照片拍的大都是罗浮山的主要山峰及景色,上面贴着他手写的标签,细心注明了关于山峰的介绍及爬山路线。在一张照片上,画面是3座山形成一个山凹。杨天锡在照片上标明这3座山的名字——泉源山、玉鹅峰和铁桥峰,旁边一张纸条上写着:“飞云顶东南下五里为分水凹,即罗浮二山合处,被称为‘泉源福地’。凹北(为)泉源山,南(面为)玉鹅峰,泉源山左肩一峰曰铁桥峰。”

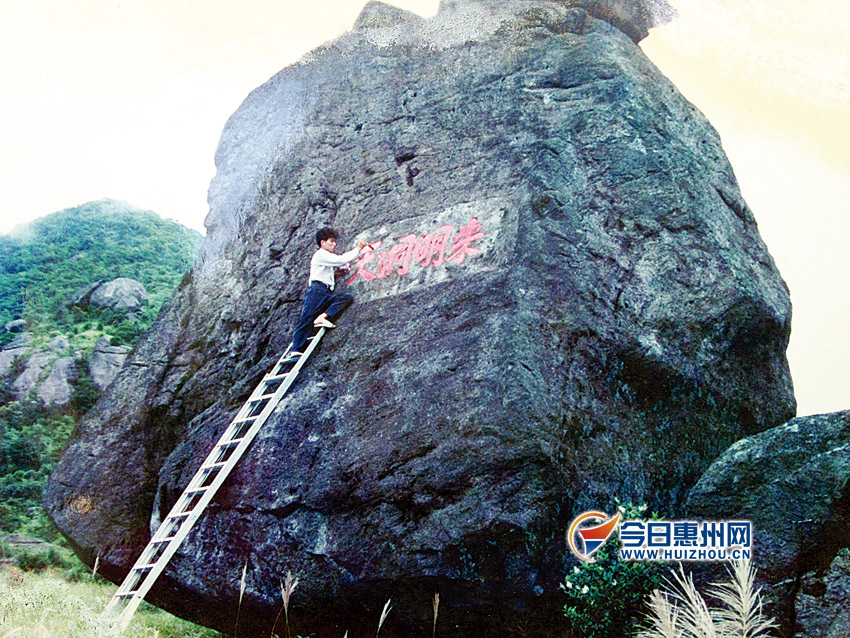

带上油漆登山,涂补字迹不清的摩崖石刻

杨天锡出生于1943年,博罗本地人。为何他会花心思绘制罗浮山导游图?原来,杨天锡很早以前就听别人说起,罗浮山的景色秀丽,很是向往。他珍藏着一本《博罗县志》,“看了这本书后,我更加喜欢罗浮山了。”他手工制作了一本《罗浮山记事》,将一些有关罗浮山的介绍、山岭、物产等细细摘抄成册。

由于年轻时忙于工作,直到1993年的一天,杨天锡才得以第一次爬罗浮山。当天,带上装满绿茶的行军水壶,用矿泉水瓶灌上半瓶酒,加上一包花生、两个糯米鸡和一些饼干,杨天锡带着两个儿子,开始了他第一次的罗浮山之行。他先是搭公共汽车到长宁镇,继而转搭摩托车到达罗浮山脚。然后,他们从山下的延祥寺开始登山,爬到小石楼,再从黄龙洞下山。“当时的路很难走,可以说是无路可走。这条线路我们爬了大约10个小时,当时小儿子都累得走不动了。”

登山的艰难没有阻挡杨天锡对罗浮山的热爱,他想继续探寻更多罗浮山神秘、美丽之处。他拿出上世纪60年代花了当时一个多月工资40多元在档案馆买的博罗县地图仔细看,地图上有通往罗浮山的一条线路,上面标明着一些主要的古观,此外再没有其他详细信息。于是,杨天锡便参照地图,像寻宝一般去探路。为了能更好地了解罗浮山的地形,他专门购买了一部胶片照相机,用胶片记录下罗浮的迷人之处,以及自己登山的历程。

在爬罗浮山的过程中,杨天锡发现一些摩崖石刻因为经历风雨,上面的字迹已看不清了。于是,他会带上油漆填补字迹。“海上第一山”、“罗浮奇秀”,以及君子岩上刻字“朱明洞天”……每一次的填补,都饱含着杨天锡对罗浮山的热爱。在登山过程中,他发现淹没在荒草藤蔓中的“飞云顶”摩崖石刻很兴奋,专门拿了红漆将这个几个字重新填上红漆。“这可是没有任何报酬的。”杨天锡说,尽管如此,他也干得不亦乐乎。每填好一个摩崖石刻,他都颇有成就感。

手绘《罗浮山登高导游图》上,瀑布、树木、古观、寺庙等跃然纸上。

为画登高图前后去了10多趟罗浮山

1997年,杨天锡开始试着画罗浮山登高导游图。他从没学过画画,怎么能把导游图画得精细呢?原来,杨天锡三四岁时,父亲在长寿观里当私塾老师,他就经常在观里捡一块石头,在观前的3棵木棉树下独自画画。此后,他一直坚持着自己这项爱好,画技逐渐变得精致细腻。他家正堂挂着的父母遗像,也是他自己画的。

为了把导游图上的地标画得精准,杨天锡前前后后去了10多趟罗浮山。或是自己一步步地爬,或是坐索道上山,单是1282米高的飞云顶,他就爬上过6次。在画罗浮山登高导游图时,他根据《罗浮山志》地理来布局,一本《罗浮山志》都快被他翻烂了。杨天锡在书的前页用圆珠笔列出目录:峰、山、岭、冈、岩……每个类别都注明了页数,方便翻阅。对于书本里的一字一句,他都认真斟酌,逐一对照、印证。“书上关于罗浮山上的每个地点,我都找到了。”记者看到,书内的一些字句,有的用下划线做了标记,一旁做了线路标注,有的字句则被圈点出来。“我实地考察过,这里的飞云顶南下的方向写错了,实际上应该为飞云顶东下。”

反复钻研、登山、实地考察,杨天锡说:“所有的东西都在我的心里。”对于罗浮山上每个景点,他都了然于心。一个多月后,罗浮山登高导游图终于完成。

二儿子杨昕然跟着杨天锡爬了三四次山,“第一次跟父亲去爬罗浮山时我已经是个小青年了。当时从早上5点开始爬山,到晚上6点左右才回家,都快累得走不动了。”说起父亲的毅力,他自叹不如。

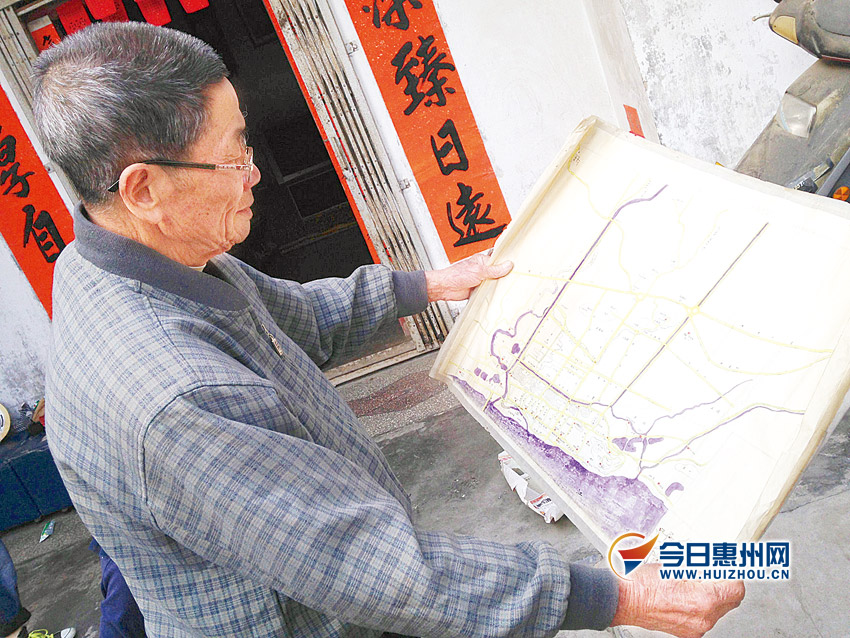

对博罗古迹了如指掌的杨天锡,还手绘了一张《博罗县城及其周边近代地貌、古迹图》。

书诗琴画杨天锡

书 为村民义务写对联

杨天锡写得一手好字,年轻时,曾在大街上写对联,0.7元一副的对联,他卖了10多年。如今,他每年都会义务帮村民写对联,村里哪家人结婚了、搬家了,他就帮忙写。杨天锡为人和善,大家都尊敬地称他为“赐叔”、“杨老师”。

杨天锡写的对联不少是他自己创作的。在他家院子里,他创作的对联让小小的院子增色不少。例如厨房门贴着的对联:“五味调和称善饪,三餐适意是良厨”,横批“美味馨香”。顿时,院子里边弥漫着一股浓浓的生活情调。

杨天锡的孙子杨仲霖今年11岁,去年起主动跟着爷爷学书法。杨仲霖对爷爷十分敬佩:“爷爷很厉害,书法、画画都很好,而且很有恒心和毅力。”杨仲霖也曾跟父母去爬罗浮山,但最高只到过1000米高的分水坳,他的目标是像爷爷一样,征服罗浮山。

诗 作诗有捷才,对联刻在罗浮山索道旁

杨天锡喜欢诗,只要在报纸上看到有意思的诗句,他就会抄在本子上留存下来。在爬罗浮山时,他还创作了不少关于罗浮山的诗句。杨天锡写诗有捷才。一次,他请一帮朋友到家里吃他做的拿手好菜东坡扣肉,美味菜肴惹得一位大学生不禁现场作诗一首:“天赐烹调技艺优,东坡扣肉特色留。人生厚福本为上,形色味香全讲求。”杨天锡看后,立马和诗:“小技雕虫不算优,东坡大德惠州留。人生百岁行天地,仁义人间最须求。”

杨天锡写诗的才华得到不少人赏识。1989年春节前,索道公司的工作人员请他帮忙,希望他能创作一首关于罗浮山索道的诗作。杨天锡寻思一阵,写下了对联:“索骥廻自然,阅朱明青霞并辉两迹,历古高逸神仙地;道崇辟峻岭,看飞云上界相峙一方,今时山色别有天。”后来,这副对联还被刻在索道旁的大理石上。

琴 年轻时很潇洒,弹完琴去游泳

杨天锡诗书画造诣颇高,在音乐上也颇有天赋。他拿起院子里放着的一把秦琴说:“这是我去城里时买的,自己学会弹一点。年轻时我很潇洒,经常几个年轻人一起,一吃完饭就弹会儿琴,接着就去游泳。”

画 绘制古迹图,博罗历史古迹了如指掌

除了绘制《罗浮山登高导游图》,早些年,杨天锡还亲手绘制了一张《博罗县城及其周边近代地貌、古迹图》。杨天锡随便指指地图上某个地方,都能说出个来龙去脉。“铁炉巷,韩家祠。韩家祠我经常去,很熟。韩尚书的长子当年就去了华首台当和尚。”因为对古迹深有研究,杨天锡曾带领中山大学一位教授到华首台了解佛学。关于博罗县城的历史变迁,杨天锡说起来也是头头是道。“原来博罗中学那里有座孔庙,孔庙前道路的东西两边有圣旨‘文武官员至此下马’,当年这条道路是去惠州城的唯一道路。”

杨天锡喜欢研究古迹,他的足迹踏遍博罗大街小巷。《罗浮山志》里提到的很多古墓,他都去过看过。对于自己生活村子的每个地方,更是了解得很透彻。杨天锡家院子前的一片土地早已荒草丛生,“这里是长寿观遗址,观背村因在长寿观后而得名。长寿观是宋德祐元年(1275年),罗浮山孤青观迁建县城西郊榕溪畔后改名而来的,与罗浮山上的冲虚古观可是同时期的兄弟观。”现场零碎散布的石头就有部分是红砂岩,是明代喜用的建筑石。

在村子里一路走,杨天锡还一路将自己脑海中留存的记忆娓娓道来。村子里有很多百年古树,他就在古树下玩耍长大。在一棵百年榕树下他说:“古树右边是长寿观道士的菜园,左边是道士居住的宿舍。”

行至保宁桥,杨天锡的记忆匣子一下被打开。“小时候,我们经常从桥上跳下去游泳呢。”杨天锡说,保宁桥是博罗县最古老的桥,建于宋嘉佑年间,有了长寿观后才有保宁桥。保宁桥有3条麻石宽,原本站在桥上可以看见博罗的城墙,因此保宁桥也称作“观城桥”。博罗城被称为榕城,保宁桥下溪水为榕溪,水质清澈。以前城西的人也喝桥下水,如今,由于城市发展日新月异,上游被填埋后,桥下的水断断续续就没有了。从保宁桥上通过,向右拐便可看见洪圣宫。据杨天锡介绍,原来宫内有个很宽阔的大殿。宫内的碑铭是杨天锡写的,碑铭上还有杨天锡的笔名——杨梦兰。“洪圣宫前的麻石路,还是古时候惠州通往广州的大马路。无论是抬轿子的还是骑马的人,都得下来步行。”杨天锡说,为了写好碑铭,他花了很多时间去查找资料,终于确定是保宁桥修建好后逐渐形成村庄,有了村庄之后,清乾隆年间才修建洪圣宫。

杨天锡与儿子爬山时,还带上油漆涂补摩崖石刻上的字。(翻拍)

年过古稀坚持读书看报最惦记保护家乡古迹

杨天锡对生活充满了热爱,他说自己只是个农民。他的求学之路可谓曲折。小时候,父亲在观背村私塾教书,杨天锡跟着父亲读了半年书。新中国成立后,他上小学。念到小学三年级时,因为家里穷没钱读书,杨天锡就帮人放鸭子。两年后,杨天锡重读三年级。到了1959年,他在当时一所农业中学读初一。随后,他当了3年民办教师。因为父亲生病,他又不得不回家照顾父亲。直至1963年,父亲去世后,他开始了两年的放牛生活。后来,他又学耕田、犁田、筑水塘,杨天锡笑称自己是“一级劳动力”。

杨天锡很喜欢看书,年轻时,每天忙完农活晚饭过后,他都要到邮政局的书报栏看报纸。“以前一张报纸要4分钱,再没钱我也要订报。”杨天锡说,从报纸上可以获知很多知识和信息,“年轻时我经常感冒,从报纸上了解到洗冷水澡对身体好后,我坚持一年到头洗冷水澡,身体果然硬朗了许多,精神状态也好。”

杨天锡一直保持着对生活的热情,60多岁时还坚持去爬罗浮山。如今,他已到古稀之年,生活悠然、安静,时常在自家院子,戴着一副老花眼镜,欣赏自己栽种的植物。

杨天锡对博罗县城的古迹依旧很感兴趣,记者到访时,他一边看自己手绘的《博罗县城及其周边近代地貌、古迹图》,一边说要带记者到县城的一些古巷现场察看,后来由于天黑了才作罢。杨天锡还与记者约定,下次一定要带记者到当时苏东坡嘱县令筑的百丈堤和附近的香积寺遗址去看看。“我希望你们能多报道一些古迹等人文景观,让这些古迹能得到更好的保护。”

本版文/图 本报记者朱如丹 陈春惠 实习生林佳慧

统筹 本报记者陈春惠

|