朱明洞内大洞套小洞,泉源洞也是7小洞之一。

花草树木皆药皆景

值得一提的是,在屠呦呦获诺奖后,青蒿园景点备受游客青睐。园里栽种有青蒿、红花艾、菖蒲等药用植物。原来,早在一千多年前,葛洪在他的医学著作《肘后备急方》中就已经描述了青蒿抗疟的功能,并且还记载了青蒿入药的具体方法。2006年,罗浮山景区在葛洪当年登山采药的地方筑碑为证,以纪念葛洪在医学中的突出贡献,也展示了中医药文化的源远流长和博大精深。

事实上,罗浮山地处北回归线,属南亚热带气候区,高温、多雨、土层厚等有利条件让罗浮山渐渐变成了南亚热带的一个天然植物园。罗浮山拥有3400多种植物,仅药用植物就有1240多种,堪称中药圣山和百草药库。

植被的丰富,也成为罗浮山的特色景观。游罗浮山,置身于多种古树芳草怀抱,药香、花香扑面而来。例如经过葛洪的洗药池,可以看见一棵形状颇为特别的古树立在路边,藤枝互相缠绕。树枝就像一条条巨龙,攀爬在其他古树枝上。据介绍,这棵古树名叫“过江龙”,不仅藤枝很有特点,而且还是一种非常神奇的解毒药材。

独特的自然环境和历史文化,造就了罗浮山处处皆景的奇观。

延伸阅读

仙山灵气盛 画家爱采风

在中国女药学家屠呦呦荣获中国首个诺贝尔医学奖后,罗浮山中医药文化备受关注。事实上,除了中草药资源外,罗浮山气候宜人,处处皆景,惠州国画院院长潘小明认为,罗浮山独特的自然风光,不仅可以修身养性,也是画家、艺术家获取灵感的好地方。

不少画家采风首选

据《罗浮山志》记载,罗浮山是罗山、浮山二者的合称。传说浮山是蓬莱仙岛中的一个小岛,随着风浪从东海飘浮到南海,最后停在罗山旁,两山合为一山,这山就取名罗浮山。罗浮山在很早以前就被认为是神仙的洞府、南海的“蓬莱”,给人们留下了许多神奇的传说,吸引着历代文人隐士前来游览或栖隐。

时至今日,罗浮山依然是画家、作家等艺术家前往采风的首选。“我一直把罗浮山当成是采风和写生基地,山体雄强,各种岭南植物生机勃勃。”潘小明介绍,除了他本人外,他所接触的外地画家,来惠后几乎都把罗浮山作为首选采风地点。

“我几乎每年都要去罗浮山采风,最近一次是去年陪同著名画家买鸿钧一起去的。”潘小明介绍,买鸿钧是北京画院专职画家、国家一级美术师,近年来多次到惠州采风创作,每次必到罗浮山。他认为,道家思想和中国画艺术有很大的渊源,罗浮山是道教发祥地之一,加上自然风光和植被都很适合作画。由此,罗浮山的人文和风光一直备受画家钟爱。

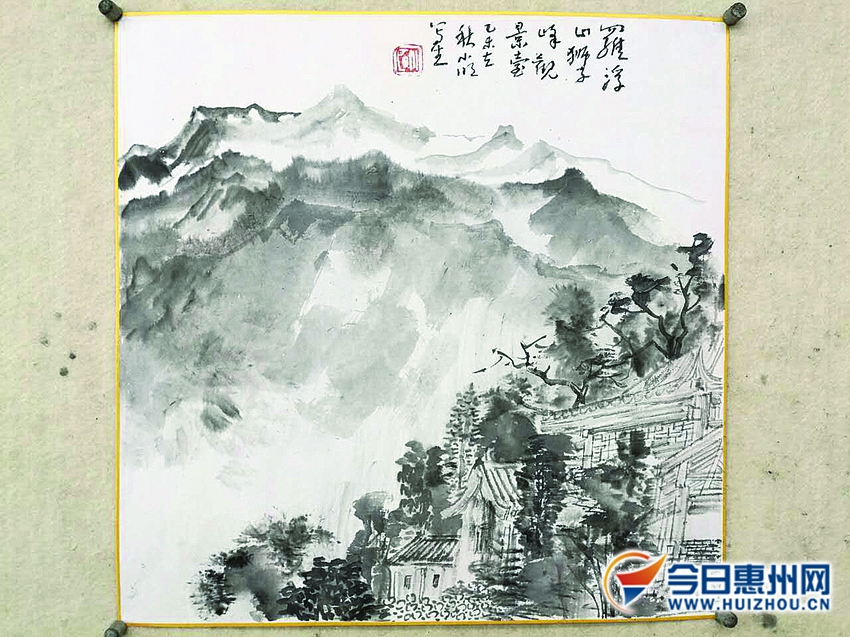

罗浮山狮子峰观景台写生。

到此采风就有创作冲动

“我在罗浮山画了不少东西,每次去都有新的灵感。”潘小明称,1993年来到惠州后,因获悉罗浮山有特有、独到的自然风光,他就开始罗浮山创作之旅,并坚持了20多年。潘小明以创作花鸟画为主,但到了罗浮山,他说就会不自觉地创作山水画。“国画艺术是相通的,到了罗浮山就有创作山山水水的冲动。”他说。

潘小明认为,采风期间可以感受到罗浮山不一样的气场,得到灵气和启发。画家创作时追求身临其境,感受灵气,罗浮山就具有这方面的魅力。潘小明介绍,买鸿钧必到罗浮山的原因,就是其在此感受到灵气,这是其它地方少有的。

“作为一个惠州画家,本土有这么一座有文化、有灵气的名山,是很幸运的,可以在这里获得感悟和启发。”潘小明认为,近年来,惠州许多国画家艺术水平的提高与进步,都与罗浮山息息相关,离不开罗浮山的文化积淀。

此外,潘小明回忆,以前由于罗浮山硬件没有完善,游客也不多,所经之路比较难走。近年来随着罗浮山景区建设的不断完善,景区内交通便利,采风创作更加方便。

罗浮山冲虚古观写生。 画作作者潘小明提供

修身养性好地方

有研究认为,中国画所蕴含的哲学意味深刻,受儒家、道家、禅宗思想的综合影响,其中尤以道家思想对画家内心的影响最为深远。“中国画讲究无法而法,这与道教文化是紧密结合的。”潘小明称,从事书画本身就是修身养性,但在罗浮山创作时静观美景,可以明显感觉到这是修身养性的好地方。

“罗浮山的灵性不仅让屠呦呦得到发现青蒿素的启示,中国画家、艺术家也能从中得到启迪。”潘小明介绍,元代四大家之一的王蒙,曾以葛洪移居罗浮为主题,创作过两幅画,其中《稚川移居图》描绘的就是葛洪带着家人入罗浮山的情景。在2011年的一场拍卖会上,《稚川移居图》以成交价4.025亿元,创下当时中国画拍卖最高价,这种巧合也反映了罗浮山传统文化博大精深。他建议,罗浮山可以进一步挖掘,用好用活更多文化资源。

有评论也认为,文明总是经历的时间越久越能体现它的价值,人们对《稚川移居图》的高度重视充分说明葛洪移居罗浮山炼丹的重要影响,也昭示罗浮山是一座天地安和,万物苏生,消灾纳福,宜居宜游的仙山,是一块养生延寿的风水宝地。

本版文字(除署名外) 《东江时报》记者刘建威

本版图片(除署名外) 《东江时报》记者杨建业 摄